『わたしハ強ク・歌ウ』出版記念連続イベント

2025年5月4日(日),5日(月祝),10日(土)

【趣旨】

このたび、山下澄人による新刊『わたしハ強ク・歌ウ』の出版を記念して、連続イベントを開催いたします。小説をどう深く読むか?作品を「本」というかたちで流通させるとはどういうことか?「本」を作っているのはだれなのか?いまの時代にどう本が読まれていくかを考えながら、『わたしハ強ク・歌ウ』という小説に迫っていきます。

※#01は、「『わたしハ強ク・歌ウ』出版記念 #01「緊急開催!「本になること」とは何か」山下澄人(小説家)× 青柳菜摘(アーティスト)×山田悠太朗」として2025年3月28日(金)に開催いたしました。アーカイブ映像をこちらで配信中です。

(https://www.youtube.com/watch?v=yUb6EHKlLck)

【概要】

日時:

#02 新しい朗読#02『わたしハ強ク・歌ウ』を精読する|2025年5月4日(日) 14:00-

#03 世界のつくりかた――「本」で表現すること|2025年5月5日(月祝) 15:00-18:00(延長あり)

#04 わたしが本をつくりました――装幀/組版/印刷/製作 クラフトマンシップをめぐって|2025年5月10日(土) 15:00-18:00(延長あり)

会場:theca(コ本や内)〒162-0801 東京都新宿区山吹町294小久保ビル2F

定員:#02|10名、#03, #04|20名

料金:各回 1000円(学生 500円)

チケット:https://watashi-ha-2025gw.peatix.com

WEB:https://honkbooks.com/watashi-ha-2025gw/

お問合せ:honkbooks@gmail.com(コ本や)

主催:河出書房新社、コ本や honkbooks、山下澄人

【イベント一覧】

『わたしハ強ク・歌ウ』出版記念 #02

新しい朗読#02『わたしハ強ク・歌ウ』を精読する

New Way of Reading #02

主宰:飯田祐子(日本文学研究者、名古屋大学教授)

山下澄人『わたしハ強ク・歌ウ』はどのような小説なのか? わたしとママ、ママのママとパパ。ママのママと、わたしのパパ。最果ての地・キタへ向かう二つの旅。散らばるノート、本、紙の切れ端……。何度も読み、読み返し、読み直し、書き写し、書き重ねられたこの小説を丁寧に精読してみよう。

今回は名古屋大学文学部の教授で、日本文学とジェンダー論を研究する飯田祐子さんを主宰にお迎えし「新しい朗読#02」を開催いたします。イベントの前半は飯田さんから『わたしハ強ク・歌ウ』の世界についてお話しいただき、後半は参加者みなさんでディスカッションをする予定です。だれかの読み筋を聞き、わたしの読み筋を話し、それをまた隣の人に渡すことで、『わたしハ強ク・歌ウ』を深く読み込むイベントです。

『わたしハ強ク・歌ウ』出版記念 #03

世界のつくりかた――「本」で表現すること

登壇:山下澄人(小説家)、龍村景一(マンガ家)、山本浩貴(いぬのせなか座主宰)

司会:青柳菜摘(コ本や)

作品を通して世界をつくる――この「芸術」の最も根源的な営みは、技術や環境の変化によって様々な領域に広がっています。本がかつてのような存在ではなくなってきた現代において、それでも本というかたちにすることの意義とはどのようなことなのでしょうか? メディアを横断して様々な表現を作り上げるおふたり、マンガ家の龍村景一さんと、制作集団・出版版元「いぬのせなか座」を主宰する山本浩貴さんをお招きし、著者とともに「新しい表現」に向けて対話を重ねます。

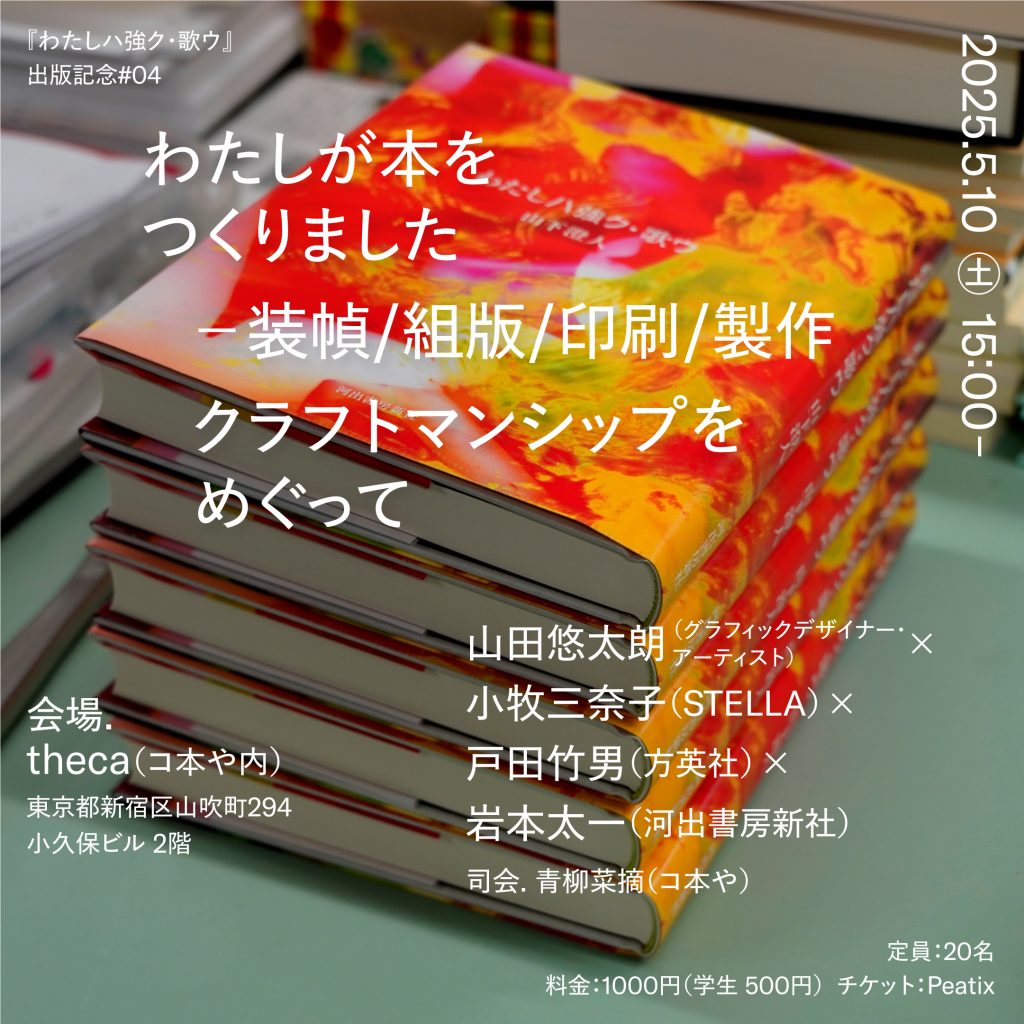

『わたしハ強ク・歌ウ』出版記念 #04

わたしが本をつくりました

― 装幀/組版/印刷/製作 クラフトマンシップをめぐって

登壇:山田悠太朗、小牧三奈子(STELLA)、戸田竹男(方英社)、岩本太一(河出書房新社)

司会:青柳菜摘(コ本や)

山下澄人『わたしハ強ク・歌ウ』は従来の商業出版のセオリーとは異なるプロセスを経て1冊の書籍の形になりました。これを可能にしたのは、制作過程で直接会って対話を重ねたスペシャリストたちの存在です。彼ら彼女らをお招きし、製作の裏話について、そして一般には知られることのない書籍の製作現場のあれこれについて、たっぷりお話しいたします。

【プロフィール】

山下澄人(やました・すみと)

1966年、神戸市生まれ。富良野塾二期生。劇団FICTIONを主宰。2012年『緑のさる』(平凡社)で野間文芸新人賞、2017年『しんせかい』(新潮社)で芥川龍之介賞を受賞。他の著書に『ギッちょん』(文春文庫)、『砂漠ダンス』(河出文庫)、『コルバトントリ』(文藝春秋)、『ルンタ』(講談社)、『鳥の会議』(河出文庫)、『壁抜けの谷』(中央公論新社)、『ほしのこ』(文藝春秋)、『月の客』(集英社)、『君たちはしかし再び来い』(文藝春秋)、『おれに聞くの?――異端文学者による人生相談』(平凡社)、『FICTION』(新潮社)、『わたしハ強ク・歌ウ』(河出書房新社)がある。

Photo by Shinchosha.jpeg

飯田祐子(いいだ・ゆうこ)

愛知県出身。1989年名古屋大学文学部卒業、1995年名古屋大学大学院人文学研究科満期退学、1997年博士(文学)。神戸女学院大学勤務を経て、2014年より現職。ジェンダーの視点から、日本近現代の文化と文学について研究している。著書に『彼女たちの文学 語りにくさと読まれること』(名古屋大学出版会、2016)、『家族ゲームの世紀 夏目漱石『明暗』を読み直す』(現代書館,2024年)、編著に『プロレタリア文学とジェンダー 階級・ナラティブ・インターセクショナリティ』(青弓社、2022年)、『ジェンダー×小説 ガイドブック日本近現代文学の読み方』(ひつじ書房,2023年)など。

龍村景一(たつむら・けいいち)

マンガ家、1995年生まれ、東京都出身。

主な著書に、「ムラサキのおクスリ 龍村景一短篇集」、存在しないゲームの攻略本「まぼろしのインディーズゲーム PeepingPension 完全攻略本」。

2020年東京藝術大学絵画科油画専攻卒業。 2023年同大学大学院映像研究科メディア映像専攻卒業。

ジャンプ+(集英社)、トーチweb(リイド社)にて新作読切公開中。

https://tatsumurakeiichi.com/home

山本浩貴(やまもと・ひろき)

1992年生まれ。制作集団・出版版元・デザイン事務所「いぬのせなか座」主宰。主な小説に「無断と土」(『異常論文』『ベストSF2022』)。批評に『新たな距離』(フィルムアート社)、「死の投影者(projector)による国家と死」(『ユリイカ』「特集=Jホラーの現在」)、「ただの死がもたらす群生した〈軋み〉」(『ユリイカ』総特集=大林宣彦)。デザインに『クイック・ジャパン』(159-167号)、吉田恭大『光と私語』(いぬのせなか座)。企画・編集に『早稲田文学』2021年秋号(特集=ホラーのリアリティ)。

https://inunosenakaza.com/

山田悠太朗(やまだ・ゆうたろう)

1992年北海道生まれ。2018年東京藝術大学大学院美術研究科修了。同年よりデザイン事務所にて勤務、2024年独立。文化施設や展覧会等のビジュアルアイデンティティの開発・作品集や書籍の装丁などにおいて、自身の筆致や特定の場所におけるフロッタージュなどの絵画的要素を活用したグラフィックデザインを行う。

また、日常生活やフィールドワークの中で、路上で車に潰された缶・朽ちた木材・コンクリート片などをはじめとした多様な不用品を収拾し、それらを支持体とした絵画の制作を並行している。主な展示に「Flatways」(centre project、2022)、「うららか絵画祭」(東京、2023)、「ファインディング・ファンタスティック・ファンデーション」(東京、2025)などがある。

https://www.instagram.com/yutaro__yamada/

小牧三奈子(こまき・みなこ)

1972年東京都生まれ。組版所・STELLA代表取締役社長。印刷所の家に生まれ、幼いころから出版に親しみ、1995年に水原かよとともにSTELLAを設立。DTPの黎明期から様々なアプリケーションを導入。現在はInDesignをベースにデータベースやプログラム処理を組み込んだ組版を提供している。

戸田竹男(とだ・たけお)

1944年東京都生まれ。印刷所・方英社社長。大学卒業後、フィルム製版の営業を経て、先代が創業した印刷所・方英社に入社。以後、営業を軸に出版印刷に携わる。特色印刷にこだわり、書籍の装幀を中心に印刷を続けている。

岩本太一(いわもと・たいち)

1980年静岡県生まれ。2005年に河出書房新社に入社し、製作部、営業部を経て2012年より編集部に勤務。

青柳菜摘(あおやぎ・なつみ)

1990年、東京都生まれ。同時代芸術のアーティストとして、経験の記述化をめぐってタイムベースト・メディアの可能性を探究している。2016年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。近年の活動に個展「亡船記」(十和田市現代美術館)、「ICC アニュアル 2024 とても近い遠さ」展(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC])、オンラインプロジェクト「往復朗読」(2020-継続中)、「第10回 恵比寿映像祭」(東京都写真美術館)など。詩集『そだつのをやめる』(thoasa)が第28回中原中也賞受賞、2024年に第三詩集『亡船記』(thoasa)刊行。コ本や honkbooks主宰。

http://datsuo.com/